Saisons Zéro

Flora Aussant, Ghyzlène Boukaila, Wilfried Dsainbayonne, Julie Gaubert, Andréa Le Guellec, Paul Ralu, Victor Villafagne

Il était une fois un urinoir devenu une Fontaine, devenu une couverture de magazine emblématique, devenu une nouvelle page de l’histoire de l’art contemporain. Il était une fois deux amis, Marcel Duchamp et Man Ray, qui, pris d’une envie de marquer le coup, se sontmis à transformer leurs objets en œuvres d’art. Un scandale, quelques lettres, manifestes et couvertures de magazines auront suffi à entériner l’affaire. Voilà nos petits objets du quotidien devenus chefs-d’œuvre en devenir. Après tout, qui mieux qu’eux pour décrire une vie, un lieu, un souvenir ou une aspiration, nos besoins et nos désirs ?

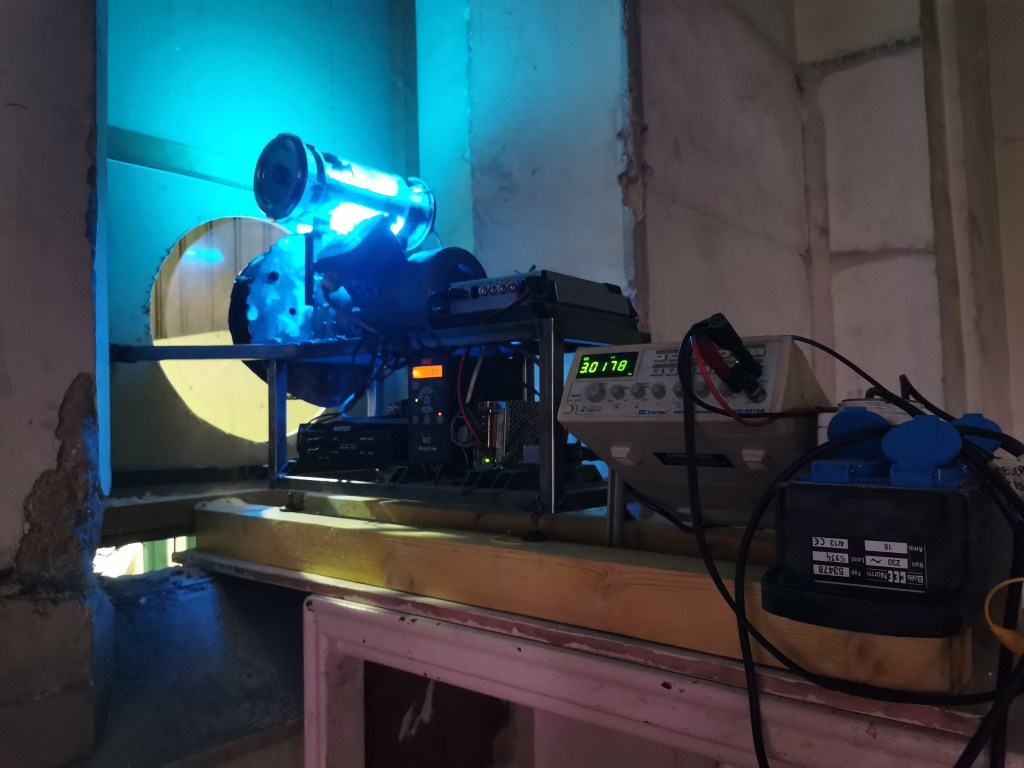

Il était une fois une antenne radio gigantesque, un appareil photo vintage, un rotor d’hélicoptère, un capteur de pression atmosphérique, une fourmilière, un plafonnier et un lacrymatoire devenus les exergues d’autant d’histoires rapportées par les sept artistes réunis à Saisons Zéro. Caché dans le seuil d’une porte, lovés dans les alcôves vertigineuses, pointant haut vers le ciel et ses ondes, perçant les murs ou les surmontant, coulant sur le sol ou voguant sur les flots, ils sont venus faire converger ensemble les récits de vie des quatre artistes résidents du couvent (Ghyzlène Boukaila, Wilfried Dsainbayonne, Julie Gaubert et Paul Ralu) et de leurs trois invités (Flora Aussant, Andréa Le Guellec et Victor Villafagne). Des invitations, une résidence et un atelier partagé auront suffi à entériner la rencontre. Dis-moi quel objet tu montres, il nous dira qui tu es. À travers les choses rapportées, montées, moulées, bricolées, édifiées et transfigurées par chacun des artistes, les chemins de vie se tissent et se rejoignent d’un bout à l’autre de l’ancien gymnase. Sous la gigantesque charpente, ils ont remplacé les corps des écoliers du début du siècle, qui eux-mêmes avaient succédé à ceux des sœurs Clarisses, les premières arrivées dans le quartier. Au milieu des fantômes qui flottent dans l’architecture médiévale, par-dessus les sédimentations que les différentes vies du lieu ont imprimées sur les murs, ils sont venus abriter de nouvelles voix et proposer d’autres entrelacs. Alors, l’histoire de métissage suggérée par Wilfried Dsainbayonne, qui a rapporté du salon de la maison lilloise familiale le lustre sous lequel il a grandi avant de l’hybrider avec des calebasses venues de plus loin – fusion d’une double culture qui déborde littéralement les murs dans laquelle on voudrait l’enfermer –, résonne avec celle d’abri que tissent les assemblages composés par Flora Aussant. Ses pseudo-fourmilières en forme de maison d’enfant faites en portes de meubles de cuisine rassurent comme un foyer en même temps qu’elles inquiètent comme un labyrinthe. Comment faire sienne la maison habitée lorsqu’elle est dessinée par d’autres ?En explorant ses fondations et ce qui la travaille à l’intérieur, dans le secret des planches de bois centenaires, nous dit Victor Villafagne. Dans l’entrebâillement discret de la mystérieuse porte au fond de l’espace, la machine qu’il a bricolée invite à fermer les yeux et ouvrir ses

oreilles, pour mieux faire passer les pulsations du lieu dans son propre corps. Les infrabasses soufflées par les pâles et le rotor qu’il a minutieusement montés l’un aux autres font vibrer le lieu et remuer ses spectres. Ce sont peut-être à eux que sont dédiées les larmes recueillies dans les lacrymatoires- « mignonettes » en savon d’Andréa Le Guellec. Visqueuses, translucides, les minuscules cruches qui accompagnaient autrefois les âmes défuntes vers l’au-delà rappellent ici les vitraux lointains et les yeux qui ont regardé à travers eux. Dans la flaque savonneuse s’unissent en puissance les larmes d’hier et d’aujourd’hui, individuelles et collectives, dans une tentative de réactivation d’un rite funéraire perdu mais ô combien réconfortant. Il y a quelque chose de magique dans les objets, trucs et choses qui nous entourent. Une faculté à relier les histoires selon l’appropriation qui en est faite et le milieu dans lequel ils circulent. L’objet capture et conserve, rend compte du monde et induit ses mouvements. Ainsi de la radio-pirate de Julie Gaubert, dont les ondes invisibles, magnifiées par les monumentales antennes hérissées dans l’espace, court-circuitent les canaux d’informations habituels. Un petit émetteur aura donc suffi à imposer une nouvelle voix et remplacer les chaînes d’information en continu par les poèmes composés par l’artiste. Jolie promesse contenue en un si discret outil. Comme de celle renfermée par le capteur de pression atmosphérique qui sert au passeur avec lequel a travaillé Ghyzlène Boukaila à traverser les frontières maritimes qui séparent l’Europe de l’Afrique. Sur le radeau au large de la baie d’Alger, il est un phare et une boussole dans les mains du harraga. Élément déclencheur d’un nouveau chapitre de l’histoire individuelle, il aide à maintenir le cap au milieu de l’horizon infini. D’outil de mesure à pack de sauvetage, la translation aisée de l’objet d’un registre à l’autre révèle son infini pouvoir narratif. C’est sur lui enfin que Paul Ralu compte pour résoudre l’énigme qu’il a montée de carton-pâte et d’Agfamatic vintage. Les mini appareils de capture d’image que les enfants des années 1980 pouvaient trouver dans leurs paquets de céréales sont des jouets et des vestiges d’une histoire des techniques dont les objets eux-mêmes écrivent tous les chapitres.

Objets inventés, fabriqués, jetés, excavés, disparus, invisibles, tout-puissants ; objets chéris,

adorés, détestés, oubliés, donnés, jamais laissés de côté. L’exposition composée par les

artistes de Saisons Zéros est une ode et une lettre d’amour. Chers objets, quelles histoires

pourrions-nous bien écrire sans vous ?

Horya Makhlouf